和尚のひとりごと№2196「鎌倉法語集」6

和尚のひとりごと№2196「鎌倉法語集」6

第二:至誠心①

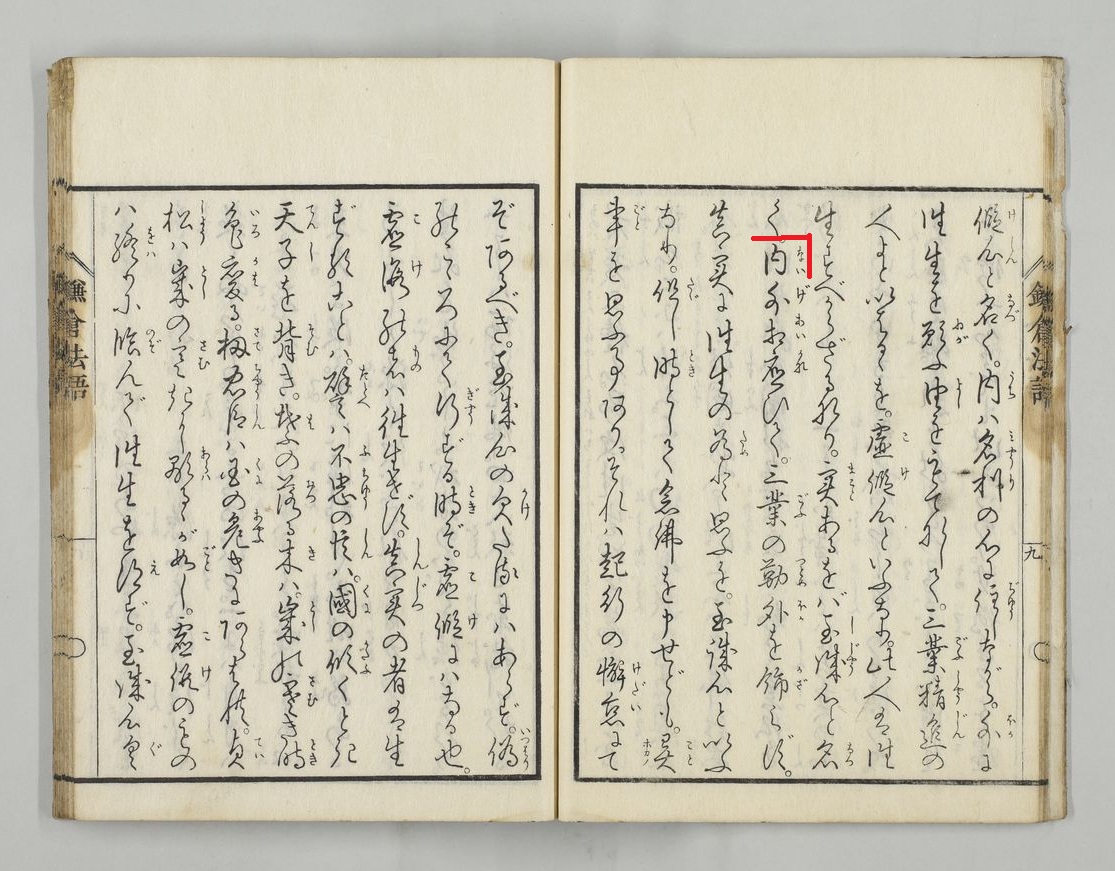

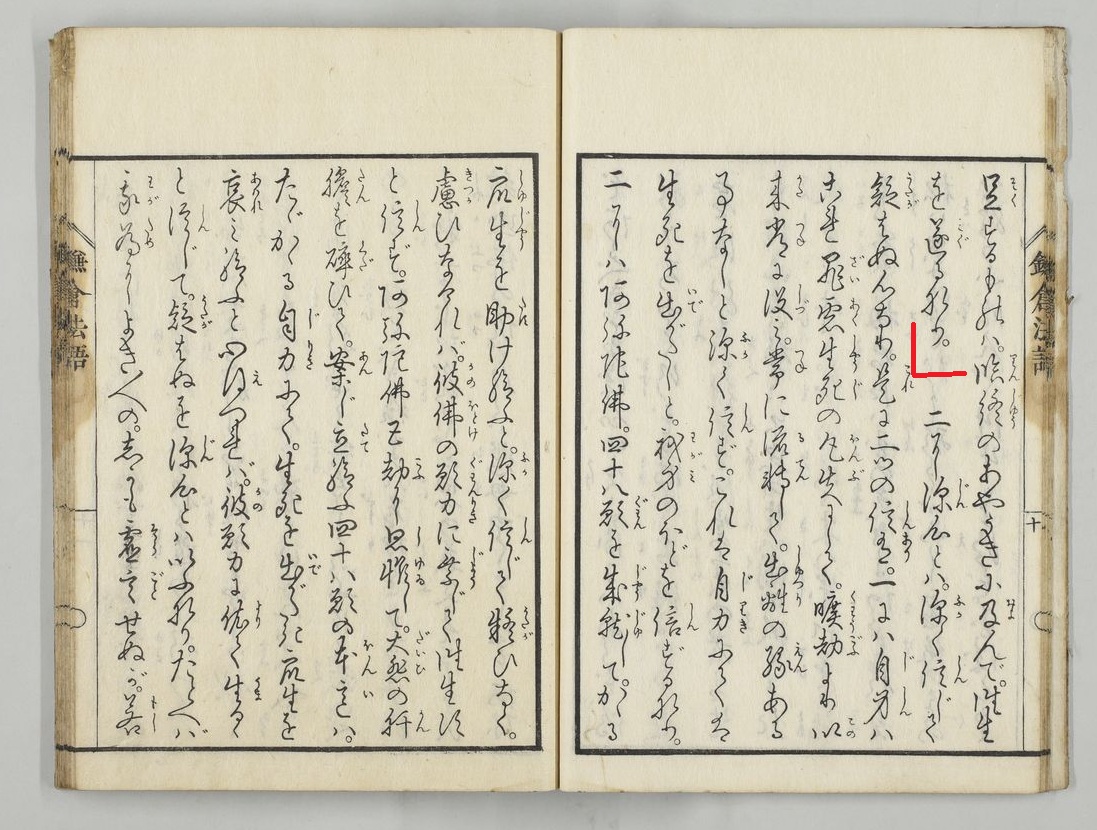

内外(ないげ)相(あ)い応(かな)いて三業(さんごう)の勤(つと)め外(そと)を飾(かざ)らず、真実(しんじつ)に往生(おうじょう)の為(ため)と思(おも)うを至誠心(しじょうしん)というなり。ただし時(とき)として念仏(ねんぶつ)を申(もう)せども異事(いじ)を思(おも)う事(こと)あり。それは起行(きぎょう)の懈怠(けだい)にてぞあるべき。至誠心(しじょうしん)の欠(か)けたるにはあらず。偽(いつ)わりのこころにて行(ぎょう)ずる時(とき)ぞ虚(こ)仮(け)にはなるなり。虚仮(こけ)の者(もの)は往生(おうじょう)せず真実(しんじつ)の者(もの)は生(しょう)ずることは、譬(たと)えば、不忠(ふちゅう)の臣(しん)は国(こく)の傾(かたむ)くとき天子(てんし)を背(そむ)き、葉(は)の落(お)ちる木(き)は歳(とし)の寒(さむ)きときに色(いろ)変(か)わる。さて忠臣(ちゅうしん)は国(くに)の危(あや)うきにあらわれ、貞松(ていしょう)は歳(とし)の寒(さむ)きに顕(あらわ)るるが如(ごと)し。虚仮(こけ)のものは終(お)わりに臨(のぞ)んで往生(おうじょう)を得(え)ず。至誠心(しじょうしん)具足(ぐそく)するものは臨終(りんじゅう)のあやうきに及(およ)んで往生(おうじょう)を遂(と)げるなり。

【浄土行者用意問答 浄全一〇 七〇三上〜七〇三下】

【訳】

内面と外面が合致して、三業の働きでうわベを飾ることなく、真実に往生のためと思う心を至誠心と言います。ただし、時には念仏を称えながら別の事を思うこともあります。それは念仏の実践をおろそかにしてしまうせいなのです。至誠心が欠けているわけではありません。不誠実な心で念仏を称えるときに虚仮心となっているのです。虚仮心を具える人は往生せず、真実心を具える人は往生するということは、譬えていうならば忠誠心のない臣下が国の危機に際して君主を裏切るようなものであり、葉が落ちる木が寒い時期になると紅葉するようなものです。一方で忠誠心のある臣下は国の危機に際して本領を発揮するようなものであり、松は寒い時期でも色が青々としているようなものです。虚仮心を具える人は臨終の際に拠り所がなく、極楽往生することができません。一方で至誠心を具えている人は臨終の際、不安に襲われたとしても極楽往生を遂げることが出来ます。

※大本山光明寺さまより発行されている『鎌倉法語集 良忠上人のお言葉』より再掲引用させていただいた内容となります。