和尚のひとりごと№2192「鎌倉法語集」2

和尚のひとりごと№2192「鎌倉法語集」2

第一:三代の相伝

答(こた)えて云(い)わく、実(じつ)に仏意(ぶっち)測(はか)りがたく経文(きょうもん)明(あき)らめがたし。他(ほか)の義(ぎ)の善悪(ぜんあく)判(はん)ぜん事(こと)は、かたがたもって憚(はばか)り有(あ)り。故(こ)上人(しょうにん)吉水(よしみず)の義趣(ぎしゅ)を違(たが)えずいわるる人(ひと)少(すく)なくなりしかば、還(かえ)りて古(いにしえ)の義(ぎ)と名(な)づけて、皆(みな)捨(す)てたりたる世(よ)になりたる事(こと)は、大(おお)に痛(いた)ましき事(こと)なり。

誠(まこと)に故(こ)上人(しょうにん)は世(よ)も少(すこ)し上(のぼ)り、見濁(けんじょく)も軽(かる)し。人(ひと)に取(と)りてまた道心(どうしん)も深(ふか)く、智慧(ちえ)もふこうして、みずから出離(しゅつり)の道(みち)をなげき、久(ひさ)しく一代(いちだい)蔵経(ぞうきょう)をひらき尋(たず)ね、三国(さんごく)往生(おうじょう)のあとを鑑(かんが)みてついに善導(ぜんどう)の釈(しゃく)に帰(き)したまい、本願(ほんがん)念仏(ねんぶつ)出離(しゅつり)の最要(さいよう)なりのと知(し)りて、心(じん)の釈文(しゃくもん)に眼(め)をさらし心(こころ)を留(とど)めて料簡(りょうけん)したまいけん。

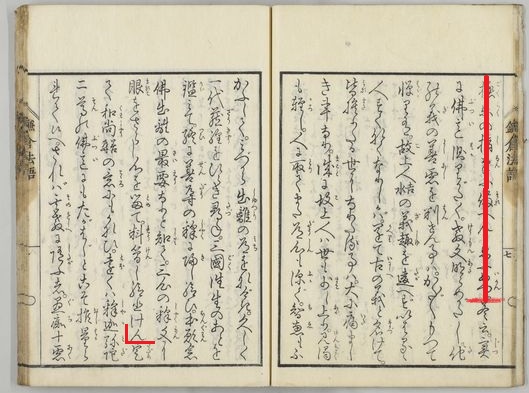

良忠上人(光明寺蔵)

【訳】

お答えします。実に仏の意図は測りがたいものであり、経文の意味を明らかにすることは難しいことです。他の人々の理解の善悪について、はきりさせようとすることは、どちらにしても恐れ多いことです。法然上人の解釈を間違えずに伝えている人は少なくなってしまいましたので、振り返って「いにしえの理解」と名付け、それを捨ててしまった世になったことは、大いに痛ましいことです。

法然上人の時代は今よりも少し前の時期で、誤った見方も比較的少なく、人については悟りを求める心(道心)も智慧も深いものでありました。法然上人は、末法において輪廻を離れる道が見当たらないことを嘆き、長い間、釈尊一代の教えを記録した大蔵経を開き見て、インド・中国・日本の三国に伝わる往生の先例を学び、ついに善導大師の典籍に辿りつきました。阿弥陀仏の本願で誓われた念仏が輪廻を離れるために最も重要なものと知って、至誠心(しじょうしん)・深心(じんしん)・回向発願心(えこうほつがんしん)の三心を解釈する文章を隅々まで眺め、そこに心を留めて、その意味を推し量って考えました。

三心(さんじん)

阿弥陀仏の浄土に往生する者が持つべき三種の心で、至誠心(しじょうしん)・深心(じんしん)・回向発願心(えこうほつがんしん)のこと。『観経』上上品に「もし衆生あってかの国に生ぜんと願せば、三種の心を発すべし。すなわち往生す。何等をか三とす。一つには至誠心、二つには深心、三つには回向発願心なり。三心を具する者は、必ずかの国に生ず」(聖典一・三〇五~六/浄全一・四六)とある。この三心を具する者は、必ず即便に阿弥陀仏の浄土に往生するという。(浄土宗大辞典)

善導(ぜんどう)

大業(たいぎょう)九年(六一三)—永隆(えいりゅう)二年(六八一)。光明大師。浄土五祖の第三。中国唐代初期に活躍した阿弥陀仏信仰者で、日本の法然および法然以後の浄土教に絶大な影響を与えた人物。法然は主著『選択集』において善導のことを阿弥陀仏の化身とまで評している。(浄土宗大辞典)

三国(さんごく)

インドから中国を経て日本に伝わってきたことをいう。たとえば、凝然(ぎょうねん)撰『三国仏法伝通縁起(さんごくぶっぽうでんずうえんぎ)』は、天竺(てんじく)(インド)・震旦(しんたん)(中国)・日本のそれぞれにおける仏法伝来について記したもの。また、嵯峨清凉寺の釈迦如来像が「三国伝来の釈迦像」と呼ばれるように、形容句として用いられる。(浄土宗大辞典)

※大本山光明寺さまより発行されている『鎌倉法語集 良忠上人のお言葉』より再掲引用させていただいた内容となります。