和尚のひとりごと№2036「浄土宗月訓カレンダー5月の言葉」

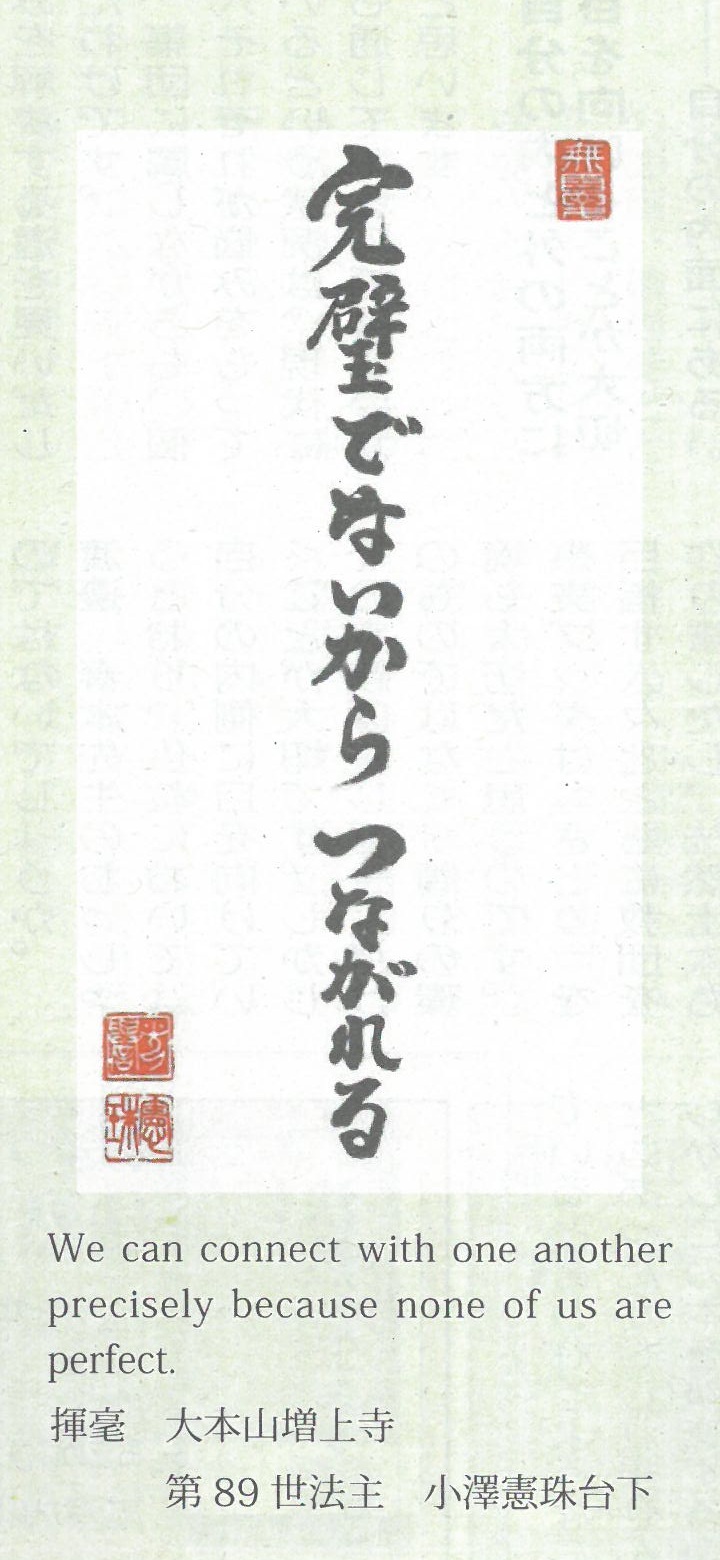

和尚のひとりごと№2036「完璧でないないから つながれる」

新緑の季節になってまいりました。汗ばむ陽気の日もあります。扇風機を出すほどではありませんが、団扇は欲しいと思う気候の日はあります。

新緑の季節になってまいりました。汗ばむ陽気の日もあります。扇風機を出すほどではありませんが、団扇は欲しいと思う気候の日はあります。

とある茶道教室での事です。お茶室でお家元から、「お扇子は全部広げきってはいけませんよ。『満つれば欠く』と言って縁起が悪いのです。最後の一、二本の扇子の骨は親指につけたまま、開かずに残すものです。ですので、完全には広げない状態でお願いします」と教えて戴きました。『満つれば欠く』と言われる諺のように、全てを開かずに使うのが縁起が良いようです。奥深い日本の文化を教えて戴きました。

浄土宗の総本山は京都東山に御座います知恩院です。華頂山知恩教院大谷寺が正式名称です。その知恩院さんの御影堂、法然上人の御影をお祀りしております御影の大屋根の最上部、棟瓦の真ん中辺りに瓦が四枚置かれています。これは「葺き残しの瓦」と言われています。御影堂が余りにも立派に完成したので、わざと未完成であるかのように瓦が置かれたそうです。完璧である事は素晴らしいのですが、それ以上は無い事になります。満月になると次の夜からは欠けていく様に、完璧に完成されてしまうと後は衰退でしかありません。これも先ほどの扇子と同様、『満つれば欠くる世のならい』との謂れからです。完成されたものには魔がさすとの言い伝えから、未完成を示す意味で、「葺き残しの瓦」として置かれたのです。また「魔除けの瓦」とも言われています。

完璧は慢心に繋がる事もあります。それ以上の事はないと安心してしまうと、その安心が慢心になるとの戒めです。扇子のお話と同様、仏法でも完璧、完全、パーフェクトは臨まなくて良いのです。臨むべきはパーフェクトでしょうが、何もかも完璧、完全な事はないものです。上には上があると思って過ごさせていただくところに私たちの精進、努力が続くとの戒めになるのです。完璧に出来たと思う心に慢心が生じて、その後が続かなくなります。

とある会社で、「部下が育たなくて困る」と愚痴をこぼしたその上司に、その上司の社長さんは、「いつまでもお前が頑張るから育たんのや。部下に出来ないから頼むと頭を下げて仕事を投げてこそ育つもの」と言われたそうです。上司が完璧過ぎると部下は育ってこないそうです。ある程度は出来ない演技も必要なのでしょう。

全てを求めるのではなく、後に続ける為にも、ある程度は余暇、遊びを残しておく方が良いようです。日本古来の文化から、仕事にもつながる戒めを教えて戴きました。「完璧でないないからつながれる」と、自分自身も無理のない程度に過ごしていける優しい教えをいただいて、無理なく楽しく過ごして参りましょう。