和尚のひとりごと№2199「鎌倉法語集」9

和尚のひとりごと№2199「鎌倉法語集」9

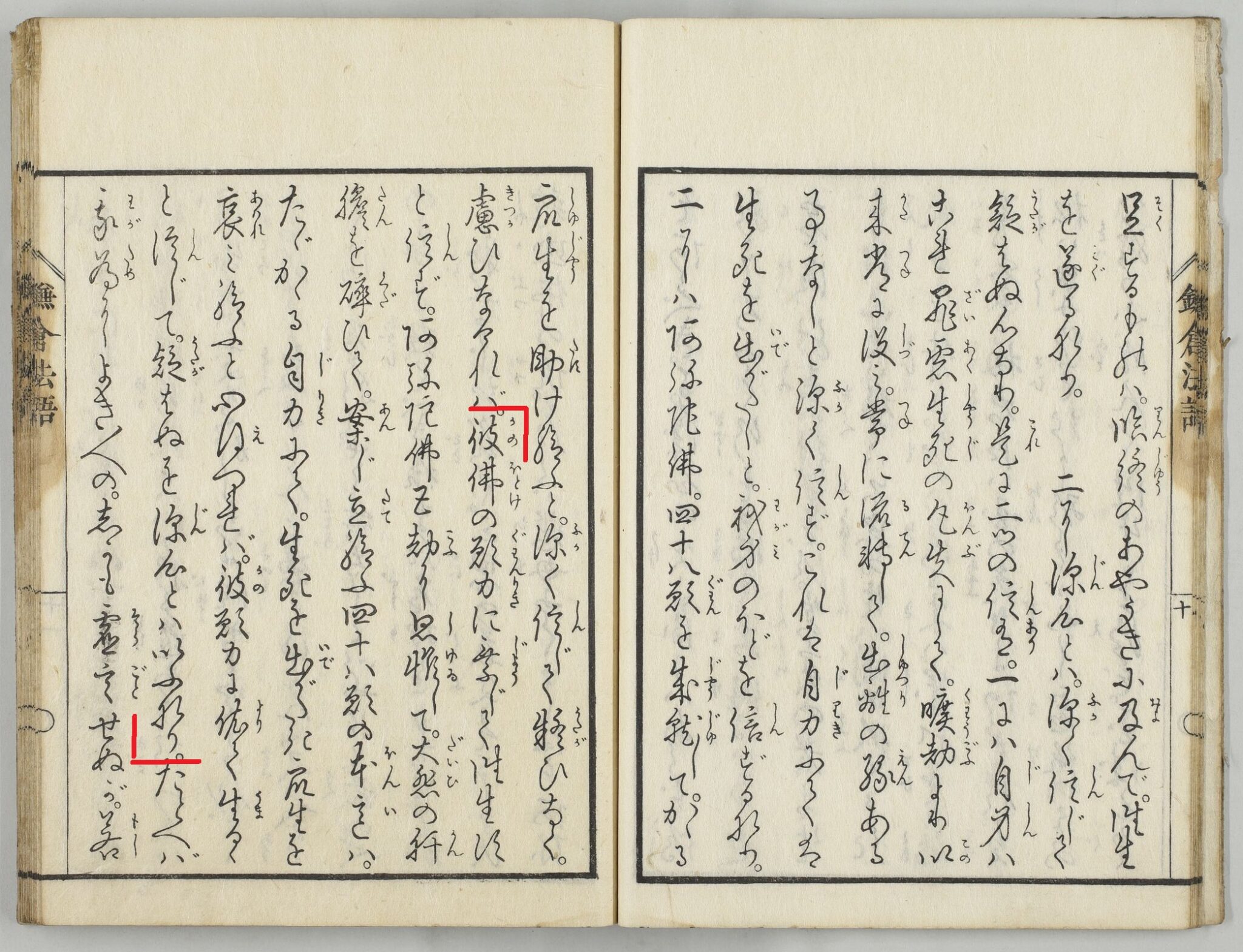

第三:深心①

阿弥陀仏(あみだぶつ)五(ご)劫(こう)に思惟(しゆい)して、大悲(だいひ)の肝膽(かんたん)を碎(くだ)いて案(あん)じ立(だ)てたまう四十八(しじゅうはち)願(がん)の本意(ほんい)は、ただかかる自力(じりき)て生死(しょうじ)を出(いで)がたき衆生(しゅじょう)を哀(あわ)れみたまうと、心(こころ)得(え)つれば、かの願力(がんりき)に依(よ)りて生(うま)るると信(しん)じて疑(うたが)わぬを深心(じんしん)とはいうなり。

【訳】

阿弥陀仏が五劫という長い年月をかけて考え、大きな慈悲の心を目一杯働かせて、私達凡夫のことを考えてお立てになられた四十八願の本意は、ただこのような自分の力によって生死輪廻から離れ出ることが難しい衆生を哀れんでいらっしゃると心得た者にとっては、この願力によって西方極楽浄土に生まれると信じて疑わないことを深心というのです。

凡夫(ぼんぶ)

仏教の理解や実践に乏しい、凡庸で愚かな者のこと。聖人に対する語。原語より異生(いしょう)と訳す。「異生」とは衆生がそれぞれの業にしたがって様々な境遇へと生まれてゆく存在であることを意味している。

劫(こう)

インドの時間的単位の最長単位。悠久の時間の長さ。

※大本山光明寺さまより発行されている『鎌倉法語集 良忠上人のお言葉』より再掲引用させていただいた内容となります。