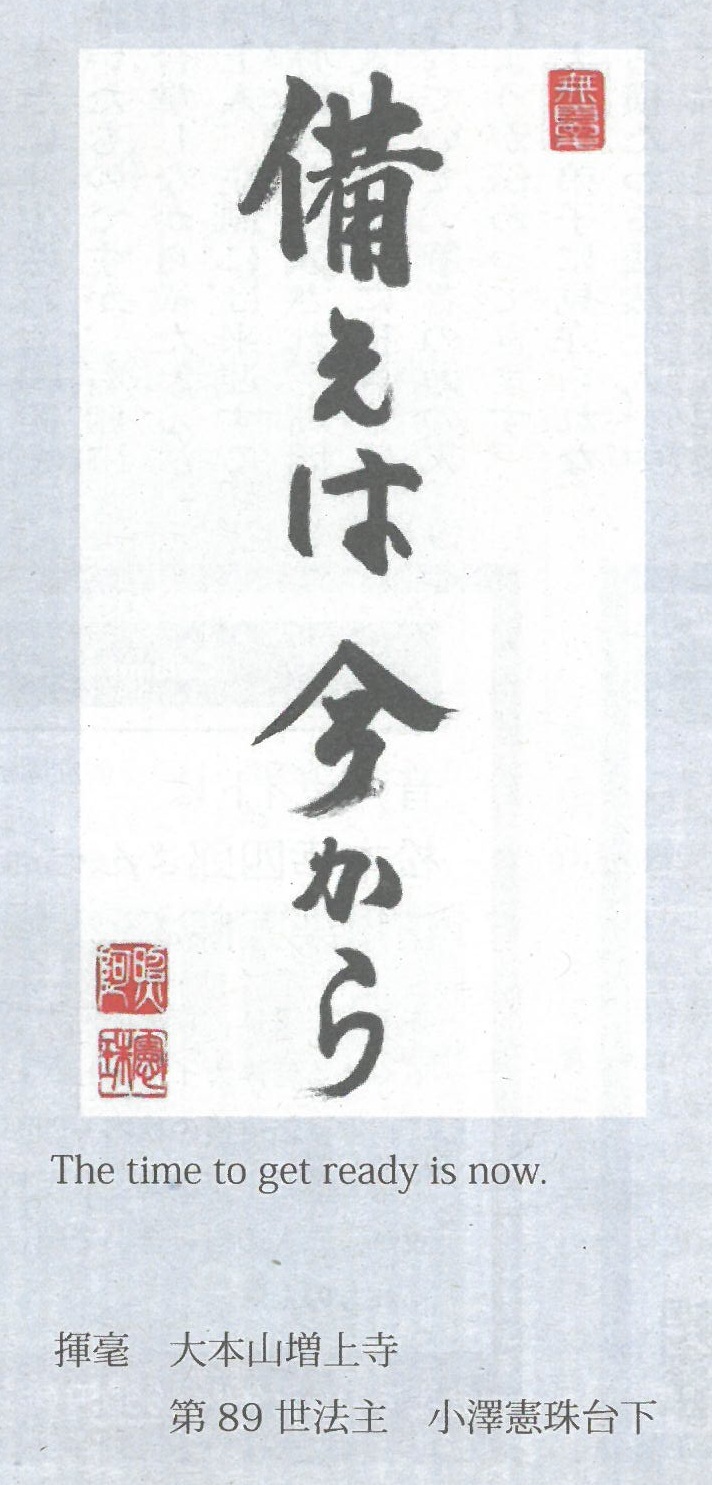

和尚のひとりごと№2159「浄土宗月訓カレンダー9月の言葉」

和尚のひとりごと№2159「備えは今から」

中国の宋の時代に王日休(おうにっきゅう)<1105〜1173>という方が撰述した『浄土文』に次のような言葉をもって、来るべき時にあたって備えをなす事が絶対必要不可決である事を説いています。

中国の宋の時代に王日休(おうにっきゅう)<1105〜1173>という方が撰述した『浄土文』に次のような言葉をもって、来るべき時にあたって備えをなす事が絶対必要不可決である事を説いています。

『昼には必ず夜がある。どうして夜の備えをしない人があろうか。

暑には必ず寒がある。どうして寒の備えをしない人があろうか。

生には必ず死がある。どうして死の備えをしない人があろうか。

何を夜の備えとするのか。灯火・寝具である。

何を寒の備えとするのか。衣料・燃料である。

何を死の備えとするのか。浄土往生である。』

王日休師は、昼のうちに夜の準備をしなさいと促しています。暑い最中にあって、次にくる寒さへの対策準備を奨めています。元気に生活している今、いつ来るかわからない死への準備を怠ることなかれと警鐘を乱打しているのです。王日休師は、命終に臨んで励声念仏を称え、阿弥陀佛の御来迎をうけ往生浄土を遂げたと伝えられています。誰にでも死縁は近づいてまいります。死縁に対する最善最勝の備えは、南無阿弥陀佛の平生のお念仏です。常平生のお念仏が、そのまま命終のお念仏となり、阿弥陀様の御来迎をいただき、死苦の問題解決を果たしてお浄土に往生させていただけるのです。

一休禅師にこんな逸話があります。ある時、一人の男が「父に引導を渡して欲しい」と一休さんにお願いに来られました。一休さんは早速その男の家を訪ねたところ、白い布をかけられた一人の老人が寝かされていました。その老人の前に座った一休さんは、おもむろに白い布を取り、じっとその顔を覗き込んでいたのですが、ふと後ろを振り返り、「つかぬことを聞くが、この家に金槌がおありか。もしあれば貸して下さらぬか」と言いました。息子は不審に思いながらも金槌を一休さんに差し出したところ、一休さんはその金槌で老人の頭をコツンと叩いたのです。しばらくして、首をかしげながらもう一度叩いたのです。その異様なしぐさに驚いた息子は、「何をするのですか。おやめ下さい」と叫びました。その声に振り向いた一休さんは、「死んどるかどううか調べたまでじゃ。顔を見ただけでは、生きてるのやら死んどるのやら分からん。叩いてみたら分かるじゃろうと思うて叩いてみた。二度も叩いて、ウンともスンとも言わんところを見ると、これは間違いなく死んどる」と答えたのです。そう言い捨てたかと思うと、一休さんは、さっさと帰り支度を始めました。それを見た息子は、「どうして引導を渡して下さらないのですか」と一休さんに詰め寄りました。一休さんは、「叩かれて痛いと分からん者に、どうして引導を渡せるのじゃ。仏様の御教えとは叩かれて痛いと分かるうちに聞くものじゃ。生きているうちに聞こうともせず、それを手遅れという」と申されたそうです。

仏様の御教えは死んだ人を相手に説かれたのではありません。今を生きている私たちの為に説かれている御教えです。やがて死すべきもののわが身である事をしっかりと受け止め、だからこそ今をしっかりと生きていく心がけが大事です。やがて死んでゆく我が身でありながら、また生まれ行く世界があるという事が何よりの心の支えになる浄土の御教えです。その御教えを備えとして今をしっかりと生ききってまいりましょう。