和尚のひとりごと№1916「浄土宗月訓カレンダー1月の言葉」

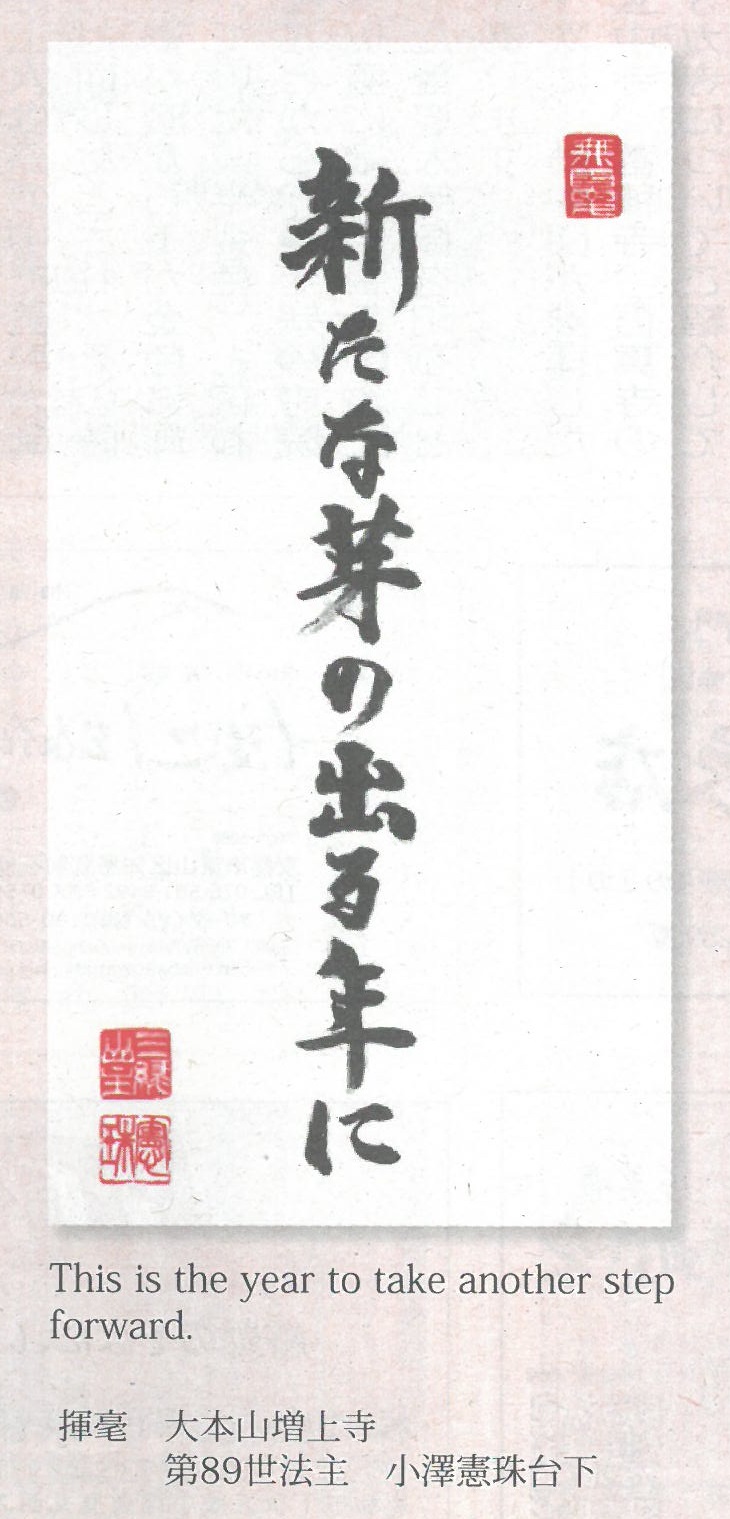

和尚のひとりごと№1915「新たな芽の出る年に」

正月に行われる仏教法会に「修正会(しゅしょうえ)」が御座います。十二月三十一日の大晦日には、一年で造ってきた罪を除夜の鐘を撞いて打ち払い、新しい年の出発を期待いたします。そして新年を迎え、正月一日、一年の吉祥を祈願し、人々の幸せを願ってゆく儀礼習俗が「修正会」です。

正月に行われる仏教法会に「修正会(しゅしょうえ)」が御座います。十二月三十一日の大晦日には、一年で造ってきた罪を除夜の鐘を撞いて打ち払い、新しい年の出発を期待いたします。そして新年を迎え、正月一日、一年の吉祥を祈願し、人々の幸せを願ってゆく儀礼習俗が「修正会」です。

過ぎし一年を振り返ると、誰しも後悔と恥ずかしい事ばかりではないでしょうか。自分自身の行いを反省し、心新たに前へ進んでいく事が大事です。修正(しゅしょう)とは、「正しきを修める」と読み下します。反省したならば、正しい方向へ進んでいけるように修めていく事が大事なのです。ものごとは全て始めが大事です。シャツを着る時でも最初のボタンのはめ方を間違えると、最後が合わなくなり困ってしまいます。大げさかもしれませんが、元旦に狂うとその一年間を誤る結果にもなりかねません。「修正」は「修整」とも言われます。全てを整えて修めていく初めの一歩を、正しく修めていけるように一年の始まりを心新たにしていきたいものです。

江戸時代の後期、長門国(ながとのくに)<現在の山口県>、仙崎大日比という所を拠点に念仏教化に励まれた法道上人というお方が次のような言葉を遺されています。

「一年の籌(はかりごと)は正月にありと云へり。さて、心を正すべき月なれば、一月と言わずして正月といい、心神(たましい)を改むるの義より改神(あらたま)の年を云へり」

一月は心を正す月なので「正月」と言い、心神(たましい)を改める事から改神(あらたま)の年と言うのです。平素の暮らしを省みて、間違った事を正していく始まりの月です。自分自身の“タマシイ”を改めていく月であります。“タマシイ”とは生物に宿り、生命活動や心の働きを司ると考えられているものです。日々の行いの積み重ねがその人の“タマシイ”を形作っていくのです。心新たに改められた“タマシイ”で、正しい新たな芽の出る一年にしていきたいものです。

無事に新年を迎えられた事を阿弥陀様とご先祖様に手を合わせ感謝し、この一年を健やかに過ごせるようにお念仏申して参りましょう。